燃料電池3 1998/10/9 (11/3考察加筆) なんでも実験室へ戻る

燃料電池3 1998/10/9 (11/3考察加筆) なんでも実験室へ戻る前回のアルコール燃料電池は結局アナログテスターのメーターを振らす程度で終わってしまった。

もう少しパワーアップすればモーターを回すことが出来ると考え、再度実験することにする。

改良点は以下の通り。

1.硫酸溶液の濃度を上げる。

2.前回はエタノールを使用したが、分子量の小さいメタノールのほうがいいような気がする。

はたまたイソプロパノールのほうがエネルギー密度が大きそうだ。よって3種類のアルコールを混ぜることにする。

(実にいい加減で優柔不断)

3.エタノールに密かに溶かしこんであった苛性ソーダ水溶液をもう少し増やし、装置内の内部抵抗を軽減する。

4.装置全体を湯の中につける。

特に大きく作用するのが4の温度に関することであると思われる。

TOYOTAのサイトで、自動車用燃料電池は80度で使用すると書かれてあった。

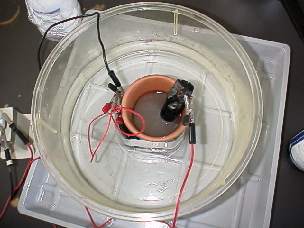

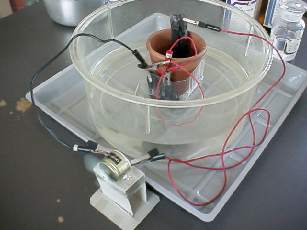

今回の装置はこんな感じである。

早速デジタルテスターを繋いで電圧を測る。

最初は0.3V程度であるが30%過酸化水素を1,2滴エタノールにある負極に垂らすとびっくりして電圧が上昇、数分で前回と同じ0.7Vになった。

さてモーターを取り付けるが回らない。手でプロペラを回すと「初爆がある」状態のような気がする。

しばらく経ってアルコールが温かくなってきたのがよかったのか、ついにモーターが回りだした。

電流は15mA程度である。たったこれだけを流すのに苦労した。

写真のいたずらでブンブン回っているように見えるがホントは毎秒5回転ぐらいである。

そのままモーターを回し続けることにする。4時間後も機嫌よく回っていた。

これを書いているのは実験日の真夜中である。今も真っ暗な部屋で静かに回っているかもしれない。

考察

考察燃料電池実験の考察であるが、負極、正極でおこっている化学反応はきっとこんな感じだろう。

どちらの極も最終生成物は水である。

実はよくわからないことが多い。

アルコールはOH基の水素原子は外れやすそうだけど、メチル基のはちゃんと取れてCO2になっているのか?

また硫酸とか水酸化ナトリウムはどんな働きをしているのか。

減極剤あるいは電子の流れをスムーズにするものなのか。

このあたり化学に詳しい方の意見を頂きたいのだが。

参考文献:いきいき化学・明日を拓く夢実験(新生出版)